北京取名字最好的大师谢咏老师,北京起名最专业的地方排行榜谢咏老师

北京婴儿起名最好的地方,谢咏老师是当代易经传统文化研究者,著名姓名学起名家,易经风水和命理实战运用家,姓名灵魂的工程师;谢咏老师一生致力于易经和姓名文化的研究运用,是新时代最具实力的易经命理和姓名文化学家,擅长于易经风水布局,黄道吉日挑选,周易人生策划等;尤其是在姓名领域,采取命理之核心五行喜用神结合易经起名,勘称姓名学的精髓和正统,对人生具有重要的提升和帮扶作用!

——(2)谢咏成果

谢咏出生于易经之家,从小受到传统文化耳染目睹的熏陶,因此而爱上神秘文化,初中时代就开始受到长辈的言传身教学习,而后又耗巨资师承百家,博采众长,融会贯通,最终形成自己独有的易经文化风格;

谢咏老师撰写的《谢咏起名案例详解》系列,《四柱喜用神实例详解》系列、《谢咏老师八字实例详批》系列,以及谢咏老师的《易经与人生运气》《谢咏易经与风水》系列等系列等几十篇易经方面著作,不仅仅给易经姓名文化爱好者提供了非常大帮助,更是对发展和弘扬传统易经传统文化起到了完善作用~

目前谢老师在重庆专业从事易经文化工作,不但给“万达集团”,“金科地产”,“碧桂园”在内的多家大型房地产公司进行《易经》文化讲座和风水布局策划指导,还给 “深圳北大医院”,“深圳大学”,“深圳招商银行”等等多家单位企业进行过传统《易经》文化学的普及和讲座,还应邀多次出席全国《易经》传统文化会议,分别获得“专业姓名学家,“最具实力起名大师”,“风水传承大师”等多项荣誉称号;

探秘北京历史:众多名称背后的故事

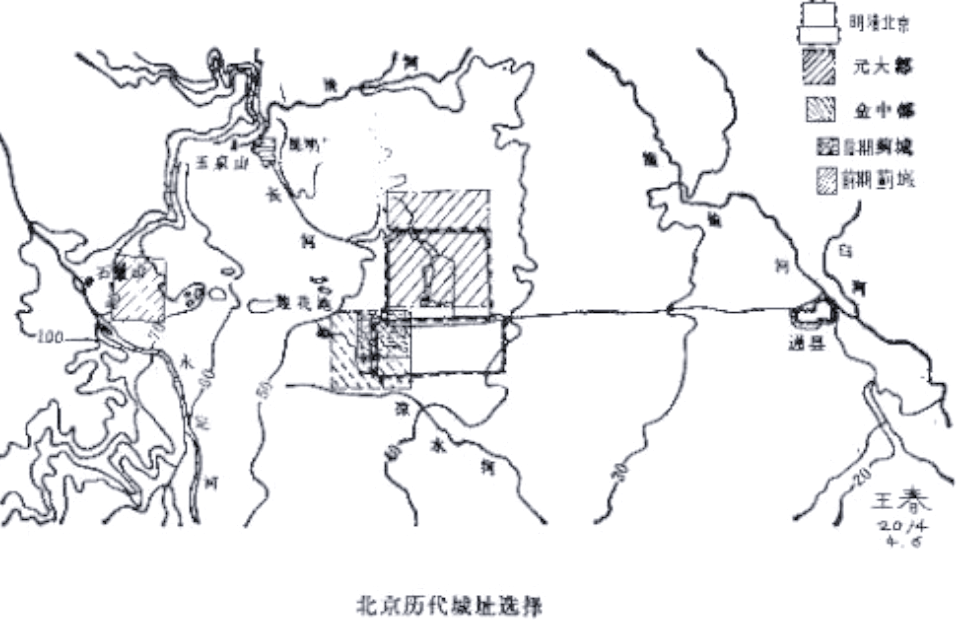

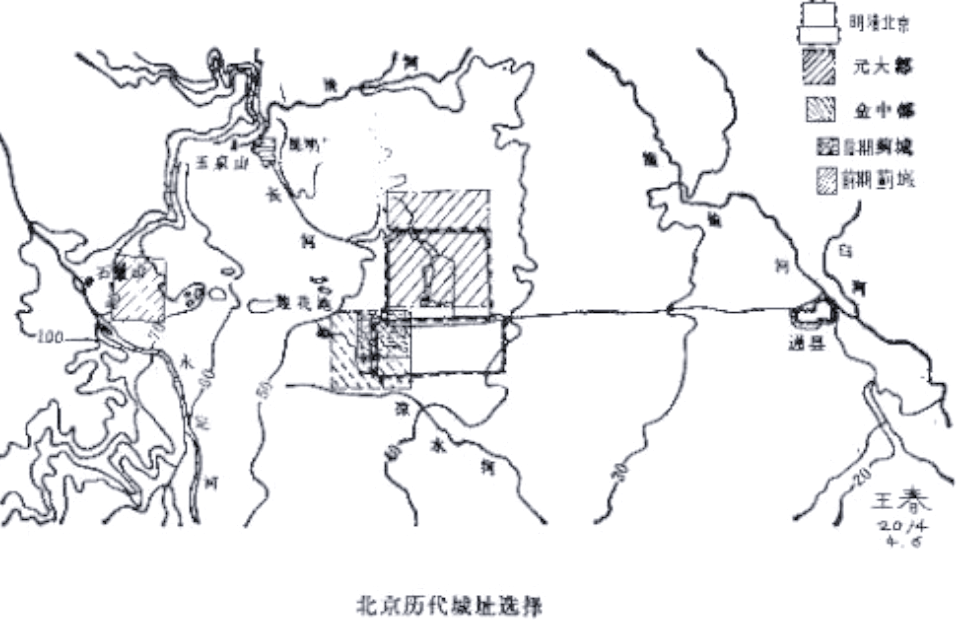

北京,这座古都,其历史可追溯至3000多年前。在不同的历史时期,它拥有过诸多不同的名字,共计有二十余个,其中一些如“蓟”、“渔阳”等,更是承载着深厚的历史底蕴。接下来,让我们一起探寻这些名称背后的故事。

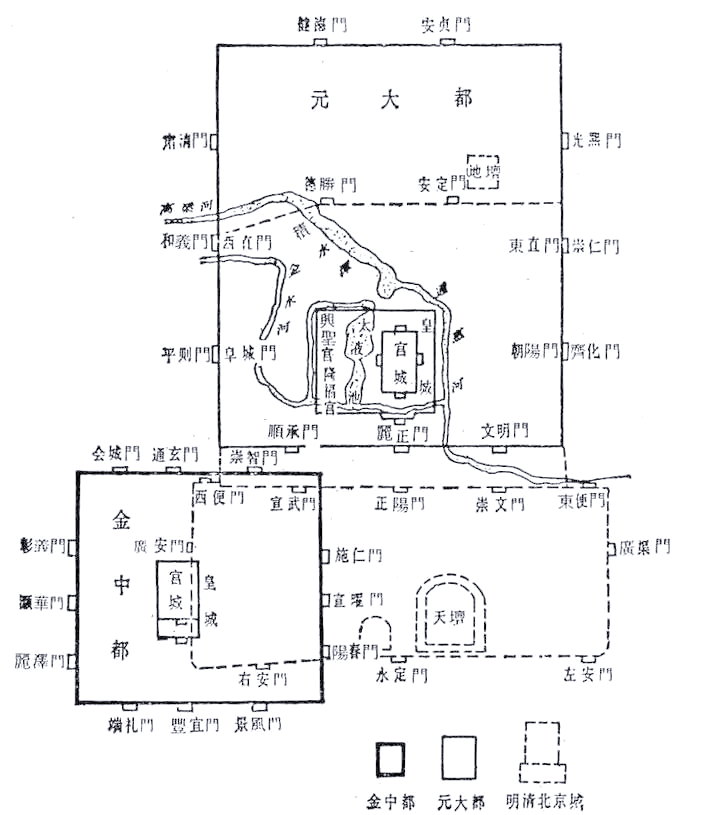

首先,“蓟”这个名字,源于战国时期,那时燕国的都城就叫做蓟,而如今的北京,正是这座古都的延续。随后,秦朝时期北京被称为“渔阳”,见证了秦始皇一统六国的辉煌。到了隋朝,北京又被称为“涿郡”,因京杭大运河的北端设于此地而得名。

唐玄宗时期,安史之乱爆发,安禄山在范阳起兵,此时的北京又以“范阳”之名载入史册。五代时,北京被称为“幽州”,见证了那个时期的战乱与变迁。辽时,北京更名为“南京”,彰显了其在辽朝的重要地位。金朝时期,北京又被称为燕京,或称中都,成为了金朝的都城。

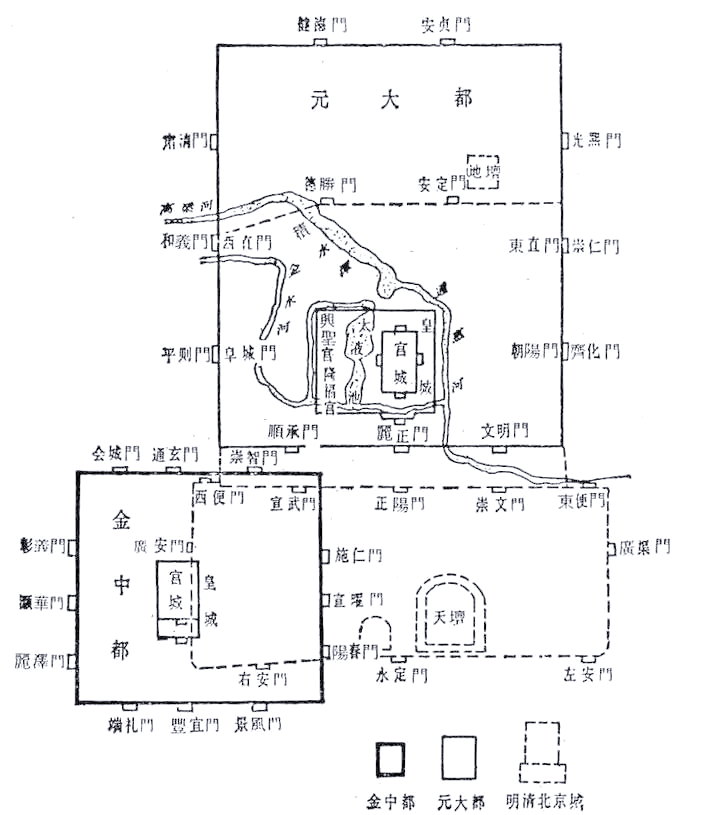

元朝时,北京被称为“大都”,标志着蒙古族统治者对这座城市的重视。明清两代,北京更是成为了全国的政治、文化中心,此时的北京之名,一直沿用至今。而在民国时期,北京又曾短暂地被称为“北平”,这一名称在1929年至1949年间使用。如今,北京再次回归其古老而庄重的名字——北京。

“蓟”,这一古老的名字,最早见于《礼记》的记载。书中描述,周武王在消灭殷商后,尚未下车,便将黄帝的后代分封至蓟。这表明,在西周初期,现今的北京城附近已有一座名为“蓟”的城市。而“燕”与“蓟”的渊源,更是紧密相连,共同编织了这座古都的历史篇章。

西周初年,周武王在分封蓟国的同时,也在北方设立了另一个重要的诸侯国——燕国。关于燕国的初封地,历史学家们一直存在争议。然而,随着1973年在北京房山区琉璃河附近发现的一座西周古城址和大规模墓葬区的出土,以及其中出土的众多随葬器物,这一历史谜团终于得以解开。

到了东周时期,北京周边的政治局势经历了显著的变化。燕国的势力在蓟国以南地区不断壮大,并逐步吞并了北方的蓟国。随后,燕国将都城迁至蓟城,自此,“燕都蓟城”这一称谓便流传下来。北京后来被称为燕京,也与此有着深厚的渊源,接下来,我们将探讨蓟丘与蓟城的历史与地理背景。

那么,蓟城在现今的北京城内具体位于何处呢?是否仍存有古老蓟城的某些遗迹呢?

据北魏时期的大地理学家郦道元在其著作《水经注》中记载:“昔周武王封尧后于蓟,今城内西北隅有蓟丘。”这表明,蓟城之名源于城内西北角的蓟丘,因地处一显著地理特征——突出地面的土丘而得名。唐代诗人陈子昂的《蓟丘揽古》诗中亦提及:“北登蓟丘望,求古轩辕台。应龙已不见,牧马生黄埃。”这进一步印证,至少在唐代,蓟丘的景象仍清晰可见。

既然郦道元所述的蓟丘位置具有可信度,那么我们可以通过查阅相关文献,进一步探寻蓟城的大致位置。经过地理方位和地理形势的综合分析,我们发现郦道元所记载的蓟丘,很可能位于现今的北京广安门附近。而如今,在白云观西墙外,仍有一处高丘屹立,它极有可能便是古代蓟丘的遗址所在。

接下来,我们将目光转向辽朝,探寻其陪都南京城的历史风貌。

辽朝,这一由契丹族创立的北方少数民族政权,在吞并燕云十六州后,迅速将国号更改为辽,并选定临潢府作为都城。同时,为了进一步巩固其统治,辽朝在幽州城设立了陪都南京城,亦被称为燕京。这一选址不仅充分利用了幽州得天独厚的地理优势,使其成为向南进攻中原的重要据点,更因为新占领区域人口密集、物产丰富,其经济文化与生产发展水平远超契丹族原先活动的北方草原,从而使得幽州城成为辽朝在华北地区的政治中心。

在12世纪末至13世纪初,北方的蒙古族势力逐渐崛起,其强大的影响力开始显现。公元1206年,铁木真被尊为成吉思汗,标志着蒙古政权的正式建立,并展开了向南方的大规模军事行动。到了公元1211年,蒙古军队对金朝发动大规模进攻,并在两年后分兵三路包围了中都城。在这场混乱中,金代的皇宫不幸被大火焚烧,中都城也在这场战乱中沦为了一座残破的城池。然而,历史的巨轮并未就此停止。四十年后,成吉思汗的孙子忽必烈继承了汗位,燕京的历史也迎来了新的篇章。

在历史的长河中,燕京这座城市承载了无数王朝的兴衰变迁。当时间来到明代,燕京再次成为了帝王之都,见证了新朝代的辉煌与荣耀。在历史的翻页中,燕京再次成为焦点。元朝末年的农民起义,朱元璋虽未能一统江山,却于1367年派徐达、常遇春北伐,为明代帝王之都的燕京播下了希望的种子。明洪武元年,徐达攻下元大都,更名为北平,预示着新朝代的崛起。

洪武三年,朱元璋将第四子朱棣封为燕王,镇守北平,以稳固北方防线。然而,随着皇位的更迭,燕王朱棣的野心也逐渐膨胀。洪武三十一年,朱元璋离世,皇太孙朱允文继位,但燕王朱棣凭借重兵和政治野心,以诛奸臣为名进兵南京,成功夺取了皇位。

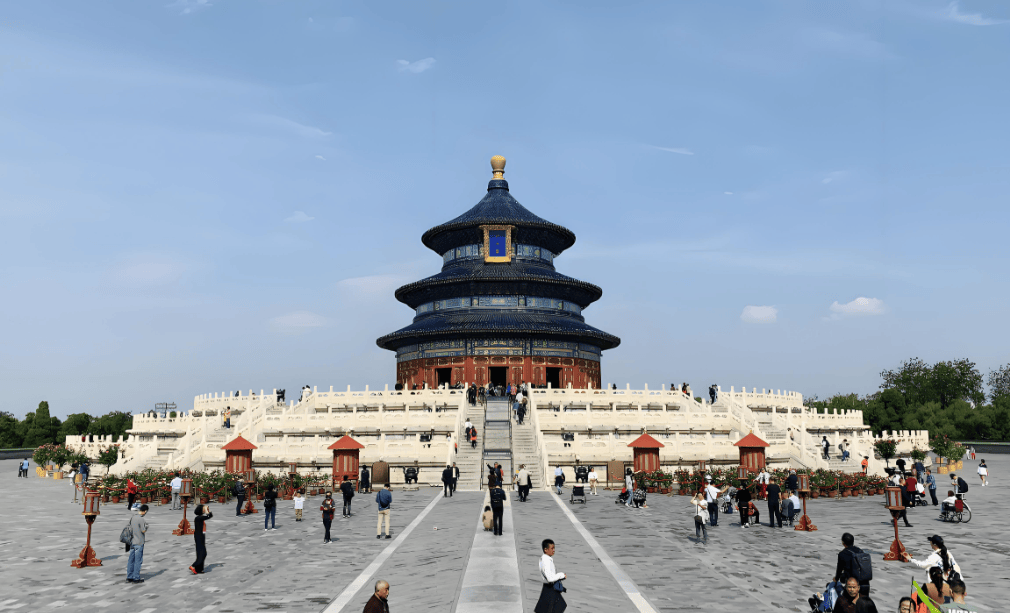

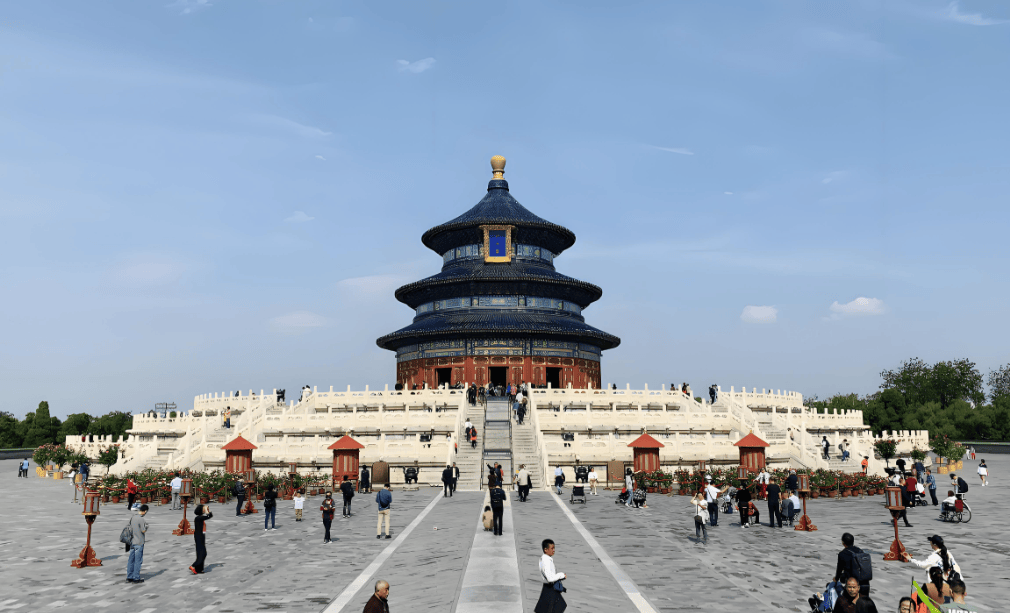

朱棣即位后,为应对塞外的蒙古族残余势力威胁,果断迁都北平并更名为北京。此后,明北京城的营建工程浩浩荡荡展开,历经永乐四年至永乐十八年的十五年光阴,终于在永乐十八年竣工,一座崭新的都城屹立在燕京之地。

清朝统治者对北京城的基本格局保持了原样,并未进行大规模的改动。紫禁城内部,他们主要进行了建筑物的重修,以及局部的小规模改建和增建工作。

在长达200余年的清朝统治期间,为了满足统治者的休闲享受,北京西北郊的园林风景区得到了大规模的开发。这里,宏大且华丽的离宫建筑群如雨后春笋般崛起,形成了著名的“三山五园”景观,即玉泉山静明园、香山静宜园、万寿山清漪园(即颐和园)、畅春园以及圆明园。这些园林不仅为皇帝提供了一个观览自然美景、处理朝政的绝佳场所,更在清代历史中扮演了举足轻重的角色。许多重大的历史事件都与这一区域的园林紧密相连。因此,有人将清代北京的这种布局形容为“双城”制,即以紫禁城为中心的城市政治中心与西北郊的园林政治中心相互呼应,这种说法确实颇有道理。

最新评论

最新评论