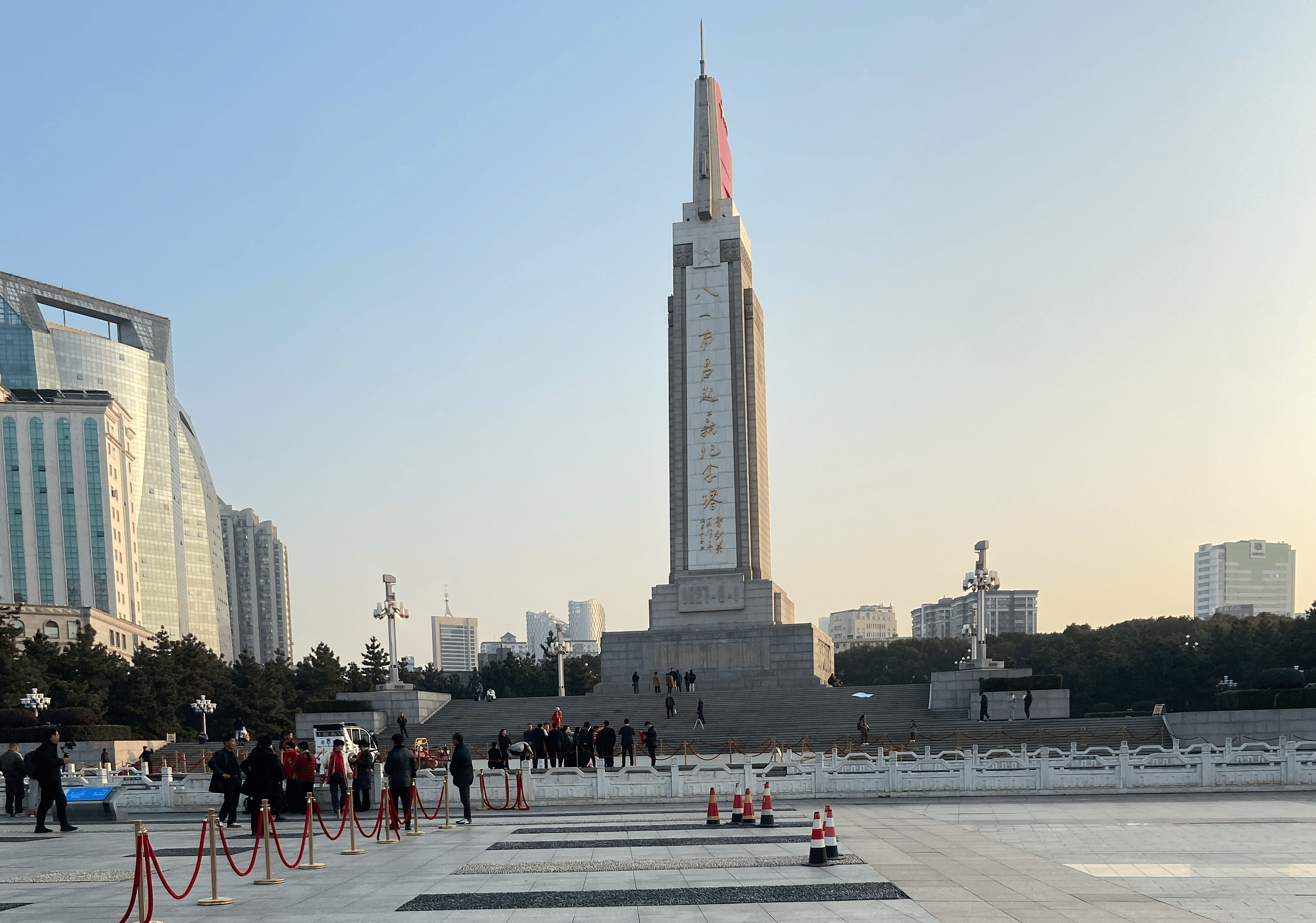

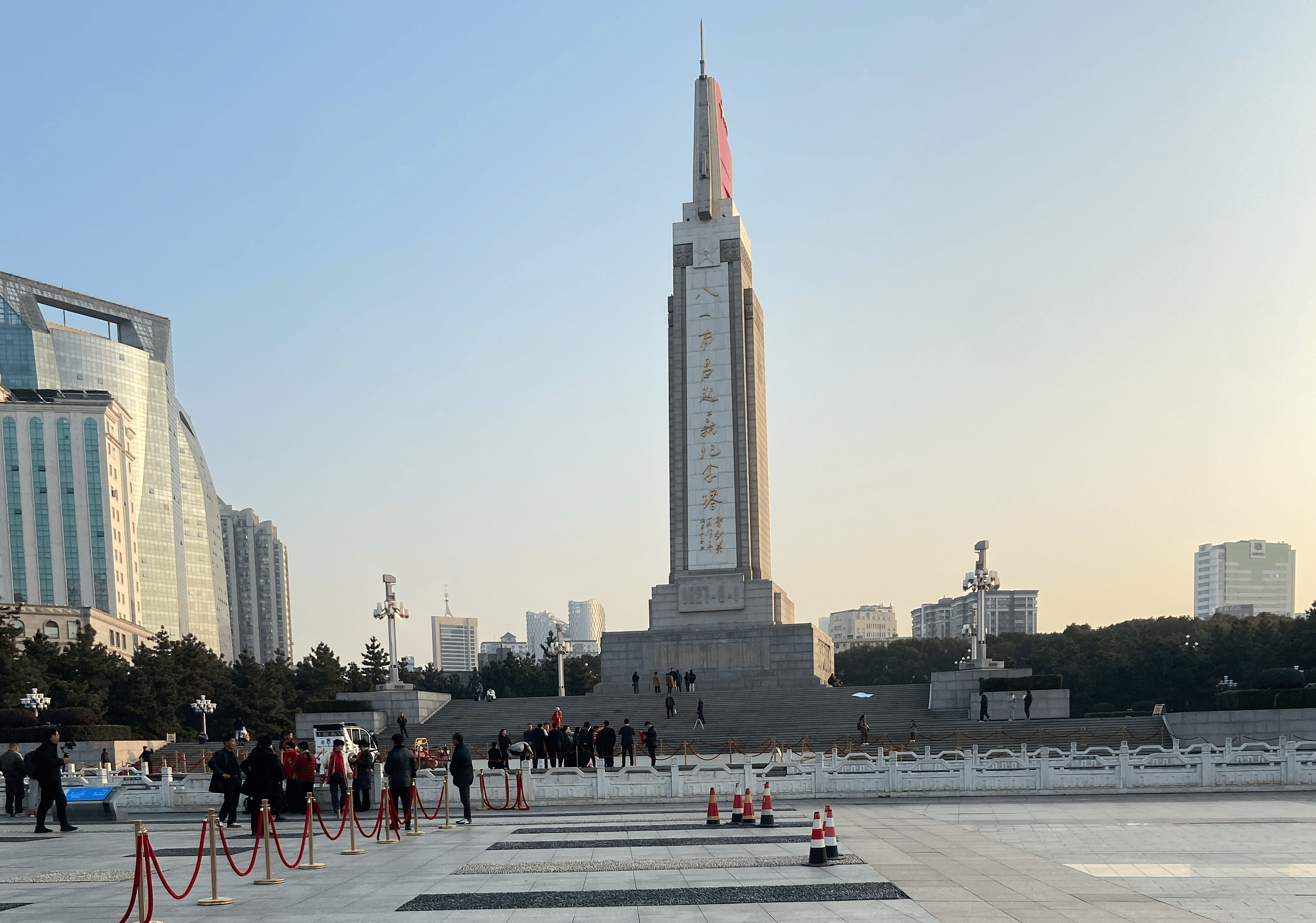

南昌周易起名大师谢咏谈:南昌起名字的由来和历史涵义

南昌著名起名大师谢咏老师分享南昌各区县起名字的由来,谢咏老师也是南昌周易起名比较好的大师,下面谢咏老师就来和朋友们一起了解一下关于南昌各区县起名字的由来和历史,通过对一座城市名称的了解和探索之后,我们更能够发现他的悠久历史和文化魅力所在,在这座城市里面,我们不仅可以欣赏到美丽的风景和建筑,还可以感受到这座城市的文化底蕴和人文情怀;

江西的省会南昌,其命名背后的故事一直引人好奇。初次听到“南昌”二字,人们往往会联想到“赣江”,探寻其中是否有某种联系。同时,赣州与南昌的省会之争也让人津津乐道。然而,经过一番深入探索后,我们才发现,南昌的命名并非直接与这些地名或字眼相关,其中的缘由似乎显得有些扑朔迷离。

南昌,这座历史悠久的城市,其命名可追溯至公元前202年,即西汉时期。当时,刘邦虽已稳固中原,但南方仍需稳固,因此派灌婴前来镇守。灌婴抵达后,发现此地仅是零散村落,资源并不丰沛,百姓生活艰辛。在权衡之下,他决定以“吉祥”之意命名,以期带来繁荣。于是,“南昌”应运而生,寓意“南方昌盛”。关于命名原因,有人认为并无特别,只求其好听与美好寓意。

谢咏老师简介★★★

谢咏老师,男,现居重庆,当代易经传统文化研究者,一生致力于易经和姓名文化的研究运用,是新时代最具实力的八字命理和易经姓名学家,擅长于易经风水布局,黄道吉日挑选,周易人生策划等;尤其是在姓名领域,谢咏老师通过对命理学和姓名学多年的研究运用总结,是真正地把八字精髓“喜用神+姓名学”完美融合在一起的人,勘称姓名学的精髓和正统,对人生具有重要的提升和帮扶作用,有这方面疑惑和需要的朋友们都可以找谢老师来帮助解决;

谢咏老师创作的《谢咏起名案例详解》系列,《四柱喜用神实例详解》系列、《谢咏八字实例详批》系列,以及谢咏老师《易经与运气》《命理与健康》《明星命理探索》系列等大量易经风水和八字命理方面著作,不仅仅给易经文化爱好者提供了非常大帮助,更是对发展和弘扬传统易经传统文化起到了完善作用,感兴趣的朋友们可以网上自行搜索阅读~

人的一生发展离不开名字,姓名能够对一个人的财运造成一定的影响,所以好的姓名能够促使一个积极进步发展,因此一个姓名的重要性往往可以影响到一个人的事业以及一个人的学业财运以及感情方面,想必分析出一个大吉大利的好姓名很有必要,而且也能够不畏世俗,实现事业的上升,财运的暴富,学业有成以及人生的平稳。

五行八字起名顾名思义是根据生辰八字起名字,首先要根据八字四柱来看五行的平衡,判定五行喜忌,因为八字中每个要素分别对应“金木水火土”五行之中的一个而且力量大小不一样,强则抑之,弱则补之,这个“抑”和“补”就是要巧妙利用五行相生相克的原理(五行相生:金生水、水生木、木生火、火生土、土生金;五行相克:金克木、木克土、土克水、水克火、火克金)达到五行的平衡。五行用神在水,名字中就尽可能用水属性的字。五行土过旺,而缺木,就需要尽量用木属性的字来起名字。不过,也要注意不能补得太过。

谢咏老师分享:南昌起名字的由来和历史

位于江南地区的南昌由于地踞章江,为取“昌大南疆”和“南方昌盛”之意,故以“南昌”为名。除此之外,在2200余年的历史里,南昌城还有灌城、豫章、宜善、钟陵、隆兴、洪都等称谓。下面我们一一进行梳理。

定名为灌城与一位将军有关。《史记》记载,西汉高祖五年,即公元前202年垓下之战后,汉将灌婴追斩项羽,率军进驻南昌一带,正式设置豫章郡和南昌县。次年,在今南昌火车站东南约四公里的皇城寺附近修筑了一个方圆十里的土城,俗称“灌婴城”,简称“灌城”。

但直到今天,对于灌婴城到底由谁所筑依然众说纷纭,有人说是陈婴筑城,还有人说是时任九江郡的罗珠继灌婴而筑城。历史未能就此给出定论,但对于“灌婴”一名的存在却毋庸置疑。

关于“豫章”一词缘起,历史上有两种说法。《汉书·地理志》与《水经注》中有“赣有豫章水”“似因此水为其地名,虽十川均流,而北源最远,故独受名焉”等记载,有学者据此认为豫章之名跟水有关。

另外,“因树得名”的观点则关注学者较为集中。《史记》记载,灌婴筑城后,因为城池所在地长着很多茂盛的豫章树,汉高帝因此命名,定灌婴城为豫章郡地。

无论“豫章”是“由水而来”还是“因树得名”,江西作为明确的行政区域建制,拥有的第一个名字无疑便是“豫章”。后来,区划上的“豫章”范围缩小,逐渐成为大致等同于今南昌市的区划范围。再后来,作为正式区划名称的功能渐趋消失,“豫章”只是南昌的别称。

南昌,这座历史悠久的城市,其命名在历史上经历了多次变迁。据史料记载,南昌在历史上先后六次得名:汉高帝五年(公元前202年)置“南昌县”;唐天宝年间置“南昌军”;唐宝应元年又置“南昌县”;唐末五代时升洪州为“南昌府”;明代初年改洪都府为“南昌府”;1926年,北伐军攻占南昌后,正式定名为“南昌市”。

南昌城名的演变

此外,南昌的城名在漫长的历史长河中也有过多次更迭。自西汉初年(约公元前201年)始筑城至今,南昌已经历了汉晋南北朝、唐宋元明清等多个朝代的沧桑变迁。在各个历史时期,南昌的城名也各有不同,先后有灌婴城(灌城)、豫章、宜善、钟陵、洪都(洪州)、隆兴(龙兴)、南昌等称号。其中,豫章因其深厚的历史底蕴而广为人知,而洪都(洪州)和南昌则因使用时间长久而沿用至今。特别是南昌,在“八一起义”后更是声名远扬,成为了这座城市的永恒之名。

关于南昌的得名,存在多种说法。其中,一种说法认为,在南昌设县时,因其西南方的南昌山而得名。但目前,“南昌山”的具体位置尚无定论,且这一说法在历史文献中的记载相对较少,因此影响力有限。另一种说法则认为,汉朝设县时, 南昌因位于九江郡的南部而得名。秦代南昌属九江郡,西汉初年灌婴筑城并设置豫章郡,南昌县成为豫章郡的治所。从地理角度看,南昌确实处于九江郡的南部区域,因而有了这一说法。

目前被广泛接受的是 祥瑞命名说。汉高祖五年(公元前202年),汉将灌婴率军进驻南昌一带,并设置豫章郡和南昌县。统治者希望以此地为根据地,平定南越并“昌大南疆”,因此取“南方昌盛”和“昌大南疆”之意,将此地命名为“南昌”。这一命名不仅寄托了统治者对这片土地繁荣昌盛、稳定发展的美好期望,更彰显了其在政治、军事等方面的重要地位。

❒ 历史上的地名演变

在历史的演变中,南昌的地名曾多次更改。西汉末年,王莽将豫章郡更名为九江郡,同时将南昌县改为宜善。但王莽政权短暂,宜善之名随后被废弃。到了唐宝应元年(762年),为避唐代宗李豫的名讳,豫章县被改名为钟陵县。然而,在贞元年间,钟陵县又恢复为南昌县。此外, 隋朝开皇九年(589年)将豫章改为洪州,此后南昌在历史上常被称为洪州(洪都),王勃的《滕王阁序》中就有“江南故郡,洪都新府”的记载。宋孝宗隆兴三年(1164年),洪州被升为隆兴府,元朝沿袭此制,至元十四年(1277年)改为隆兴路。后因避讳,“隆”被改为“龙”,称为龙兴路。元至正二十二年,明太祖又将龙兴路改为南昌府,从而 “南昌”之名得以再次确立。1926年,北伐军占领南昌后,析置南昌县、新建县城区和郊区为南昌市,自此,“南昌市”的名称一直沿用至今。

南昌的地名演变,从古朴的“南昌”之名起源,历经数个朝代的更名,最终定格为现今的“南昌市”,这一过程恰恰勾勒出了这座城市两千余年的沧桑变迁与文化积淀。

豫章之名,究竟源于何时,又蕴含何义?

“豫”这一地理名词在古代有着明确的指代,即今日河南省的简称。相传,大禹治水时将天下划分为九州,豫州便是其中之一。据《吕氏春秋》记载,豫州位于河水和汉水之间,是周朝的所在地。其中,河水主要指黄河,而汉水则包括东汉、西汉和湖汉水。值得注意的是,湖汉水在清朝时被命名为赣江,它与三汉水在彭蠡汇合,形成了所谓的江汉朝宗。由此,我们可以大致推测出豫章在周朝时的地理位置。

再来看“章”字,它由音和十组成,十代表数字的终结,象征着一曲音乐的结束。因此,“豫章”可以理解为“豫州,到此为止”,意味着它曾经隶属于豫州管辖。根据历史推测,豫章之名至少在商末时期就已经出现。到了西周初期,豫章已升级为县置,尽管比郡要大一些,但无论如何,它都标志着一座城市的诞生,到了唐宝应元年(公元762年),因避代宗李豫的名讳,豫章县更名为钟陵县,“豫章”自此不再是正式的行政区划名称,而仅仅作为南昌的别称、古称而存在。

谈及豫章,人们往往联想到那个久远的南昌历史。其建城史可追溯至三千年前。在漫长的农耕时代,南昌的繁华与文明程度丝毫不逊于江南的其他大城市。豫章之名蕴含着“栋梁”之意,预示着南昌未来更加美好的前景。

谢咏特别说明:本文部分图片或文字素材来源网络收集,目的是传递和分享更多信息,如有侵权,请联系及时删除,谢谢;

最新评论

最新评论